私たちは、福井の7つの国指定伝統的工芸品を取材・発信する

「福井7人の工芸サムライ」として活動しており、

職人たちとの一次体験をもとに「越前焼とは何か」を解説します。

素朴なのにおしゃれで、使うほどに味わいが深まるのが越前焼の魅力です。

越前焼って、地味だけど“業界では有名”なんですよね

「越前焼ってどんな特徴があるの?」

「備前焼との違いって何?」

「日常でどう使えばいいの?」

そんな疑問にもやさしく答えながら、越前焼の特徴・歴史・魅力をまるごとまとめてご紹介します✨

初めての方でも、越前焼の世界をすっきり理解できる内容になっていますよ。

1️⃣ 越前焼の特徴

素朴で力強いデザインや実用性など、他の焼き物とは違うポイント

2️⃣ 越前焼の魅力

「地味だけど業界で有名」と言われる理由と、現代でも評価される背景

3️⃣ 越前焼の歴史

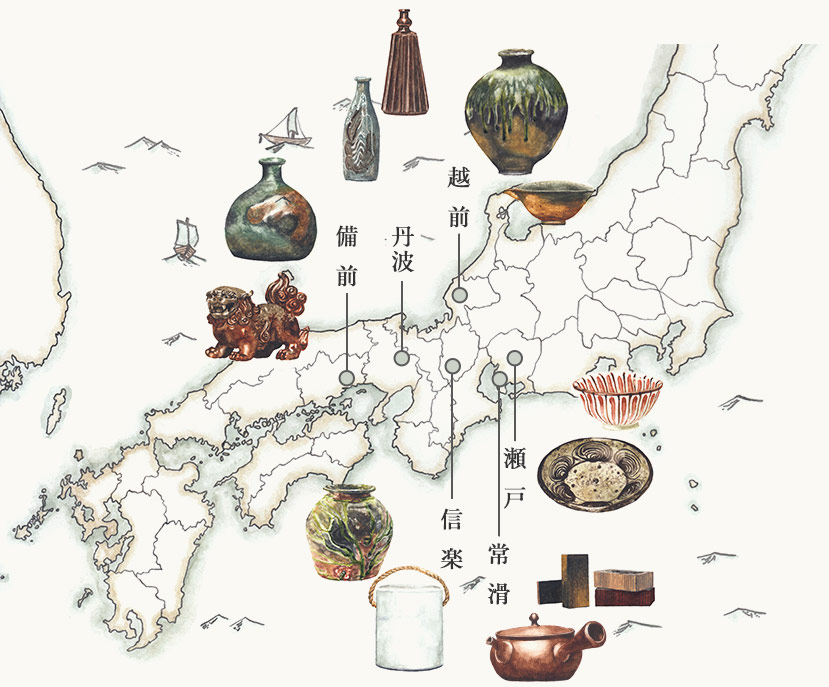

日本六古窯の一つとして約850年続く伝統と進化の歩み

越前焼の特徴|“赤土×高温焼成”が生む丈夫さと深い味わい

越前焼は平安時代末期に誕生し、850年以上の歴史を持つ日本六古窯のひとつです。

当時は水甕や壺など、暮らしの中でしっかり役に立つ大きな器が中心でした。

その背景には、地元で採れる“鉄分を多く含んだ赤土”と、1300℃級の高温焼成があります。

無釉の焼締が基本なので、時間とともに“使い込むほど深まる味わい”が生まれるのも越前焼の大きな魅力ですね😊🌿

自然釉の景色や素朴な色合いは、生活の中でもそっと寄り添ってくれます。

🔽 参考:越前焼の主な特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 🏺 起源 | 平安時代末期に誕生し、鎌倉時代には全国に広がった |

| ⏳ 歴史 | 約850年続く伝統を持ち、日本六古窯のひとつに数えられる |

| 🔨 特徴 | 地元の赤土と「ねじたて技法」による強度の高い焼き物 |

| 🌿 風合い | 無釉の焼締めで、土の質感や自然釉の美しさが楽しめる |

| 📦 用途 | 水甕や壺などの実用品から、茶器・食器・花器まで幅広く利用 |

| 🌍 評価 | 「地味だけど業界では有名」とされ、素朴さが魅力として評価される |

赤土が生む“どっしりとした強さ”

越前焼の強さの秘密は、越前町で採れる“鉄分を多く含んだ赤土”にあります。

この土は焼くと締まりがよく、どっしりと重厚な器に仕上がるのが特徴です。

もともと水甕や酒壺など、実用品として安心して使える器が求められていたため、この赤土はとても相性がよかったんですね。

実際に手に取ると、薄い器でも頼りがいのある強さを感じられます。

この“素材力”こそが、越前焼の大きな魅力のひとつです。

無釉の焼締がつくる“素朴で美しい風合い”

越前焼の多くは釉薬を使わない“無釉の焼締”で作られます。

この技法のおかげで、土の質感がそのまま表情として立ち上がり、素朴なのに深い美しさが生まれます。

長く使うほどツヤや色が変化し、器が育っていくのも魅力です。

焼成の過程で薪の灰が溶け、自然釉として器に流れ落ちることで、一点一点違う“景色”が器に現れます。

「同じものが二つとない」という特別感は、越前焼ならではですね😊

高温焼成が実現する“丈夫さと実用性”

越前焼は1300℃級の高温でじっくり焼かれます。

この高温焼成によって、器はキュッと強く締まり、実用性の高い丈夫な陶器に仕上がります。

平安〜鎌倉期に全国へ広がった背景には、「壊れにくくて使いやすい」という確かな品質があったからなんです。

現代でも、食器・茶器・花器・日用雑器まで幅広く使われているのは、この高い強度があるからこそ。

使い勝手の良さと耐久性は、越前焼の大きな魅力だと思います😊

越前焼はどんな焼き物?|素朴さと力強さが魅力の外観・風合い

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 🟤 赤土 | 鉄分を多く含む地元の赤土を使用し、耐火性・耐久性に優れる |

| 🔥 高温焼成 | 高温でも割れにくく、水を通さない硬さを持つ |

| ✋ ねじたて技法 | 粘土紐を積み上げて形を作る伝統技法。手作業ならではの温かみが出る |

1. 越前焼の土の特徴|鉄分を多く含む赤土が生む耐久性と風合い

越前焼の最大の特徴は、地元で採れる鉄分を多く含んだ赤土を使用していることです。

この赤土には、以下のような特性があります:

- 高温に耐える耐火性

越前焼は非常に高温で焼成されるため、耐火性に優れています。

これは、赤土がアルミナやシリカを豊富に含んでいるためです。

- 耐熱性が高い

高温でも割れにくい性質を持ち、日常使いで耐久性のある陶器が作られます。

- 水分を通さない硬さ

越前焼は焼き上がりが非常に硬く、水を通さないという優れた特性を持っています。

このため、水漏れしにくく、保存用の容器としても長く愛用されています。

2. 越前焼のねじたて技法とは?職人技で形づくる独特の製法

越前焼の製造では、特有の「ねじたて技法」が用いられます。

これは、粘土紐を巻き上げ、板べらで何度も丁寧に薄く伸ばして成形する手法です。

ねじたて技法では、職人自身が器の周りを回りながら成形します

この技術は、手作業でしかできないため、

一つ一つの製品が職人の熟練した技術の賜物です。

このねじたて技法によって、越前焼はしっかりとした厚みと強度を保ちつつ、美しい形状を実現しています。

職人たちが丹念に作り上げるため、作品ごとに少しずつ異なる表情が生まれ、これも越前焼の魅力の一つです。

🏺 越前焼とは?特徴・歴史・備前焼との違いをやさしく解説

※よくある質問:越前焼と備前焼の違いは?

越前焼と備前焼はどちらも六古窯に数えられる歴史ある焼き物ですが、

近くで見て触れてみると「同じ土の文化なのにこんなに違うんだ…」と驚くほど個性があります😊

とくに色味・土の質感・焼き方の3つは、両者を分ける大きなポイントですね。

初心者の方でもイメージしやすいように、表と3つのポイントでわかりやすく整理していきます🌿

🔽 備前焼と越前焼の違い(比較表)

| 比較ポイント | 備前焼(岡山) | 越前焼(福井) |

|---|---|---|

| 土の種類 | 粒子が細かい耐火土 | 鉄分を含む赤土 |

| 色の特徴 | 茶褐色、焼成の模様(胡麻・緋襷など) | 赤褐色〜黒褐色、自然釉の景色 |

| 焼成方法 | 無釉の「焼締め」 | 高温+自然釉(薪の灰が溶ける) |

| 質感 | ザラっと素朴 | しっとり重厚、滑らか |

| 歴史 | 約1000年 | 約850年 |

| 代表作品 | 花器・酒器・茶器 | 食器・花器・壺・日用雑器 |

色の違い|備前焼は“焼締めの景色”、越前焼は“自然釉の深み”

備前焼と越前焼は、まず色の印象がまったく違います。

備前焼は釉薬を使わずに焼き締めるため、窯の中の温度変化によって赤褐色や茶色の模様が自然に現れます。

胡麻(ごま)や緋襷(ひだすき)と呼ばれる景色は、備前焼ならではの味わいとして人気ですね。

一方、越前焼は薪窯で高温焼成することで、薪の灰が土の上で溶けてガラス状に固まる“自然釉”が特徴です。

緑がかった釉薬の流れや焦げが生まれ、しっとり深い色調に仕上がります。

落ち着いた渋さが好きなら備前焼、やわらかな深みのある表情が好きなら越前焼がよく合います😊

土の違い|備前焼は粒子の細かい土、越前焼は鉄分たっぷりの赤土

土の性質も大きな違いのひとつです。

備前焼は粒子が細かく耐火性の高い土を使うため、焼締めの力強い質感が生まれます。

花器や酒器が人気なのも、この“ザラっとした素朴さ”が活きるからなんです。

対して越前焼は鉄分を多く含んだ赤土を使い、焼くことで赤褐色〜黒褐色の重厚感ある仕上がりになります。

食器や壺など、生活の中でしっかり使える丈夫さが魅力ですね。

触ってみると、土の違いがそのまま手触りに出ているのがよくわかります😊

焼成方法の違い|備前焼は焼締め、越前焼は高温+自然釉

焼成方法も両者の印象を大きく分けるポイントです。

備前焼は1200℃前後で長時間焼く“焼締め”が基本で、釉薬は一切使いません。

だからこそ、土そのものの力強さがダイレクトに作品に出ます。

一方、越前焼は1300℃級の高温で焼き、薪の灰が溶けて自然釉となるのが大きな魅力です。

表面に流れる釉薬の跡や焦げが“景色”として楽しめ、同じ作品でも一つひとつ表情が違うのがいいですよね。

焼き方の違いが、質感・色・雰囲気のすべてにつながっているのがとても面白いです🌿

越前焼の外観と風合い|自然釉と素朴さが魅力

越前焼の魅力を一言でいうなら、「飾らないのに美しい」ことだと思います😊

釉薬に頼らず、赤土と薪窯が生む自然な景色がそのまま器の表情になっているので、ひとつとして同じ仕上がりはありません。

素朴さの中に力強さがあるその風合いは、今も多くのファンに愛されていますね。

下記の3つのポイントから、その美しさをさらに深く見ていきましょう。

🔽 越前焼の外観のポイント(まとめ表)

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 🌿 素朴さ | 土の質感を生かしたシンプルで力強い印象 |

| 🔴 色合い | 赤みや黒みを帯びた自然な色 |

| 🌋 自然釉 | 薪の灰が器に付着し、天然の釉薬となる |

土の質感がそのまま出る“素朴で力強い風合い”

越前焼は、まず見た目に「素朴で落ち着いた雰囲気」があります。

釉薬を使わない焼締によって、土のざらつきや凹凸がそのまま表情になり、

シンプルなのに力強さを感じる仕上がりになるんですね。

同じ形でも、焼き方や土の状態によって質感が微妙に変わるので、一点ものの魅力がとても強い焼き物です。

飾り立てるのではなく、“素材そのものと向き合う美しさ”が越前焼らしさと言えます😊🌿

赤みや黒みの落ち着いた色合いが生む“あたたかい存在感”

越前焼の色合いは、赤みや黒みを帯びた深いトーンが特徴です。

地元の赤土に含まれる鉄分が高温で反応し、焼成後に独特の赤褐色〜黒褐色が生まれます。

この自然な色が、飾り気はないのにどこかあたたかい存在感をつくるんですね。

食卓に置くと料理や食材の色がよく映え、インテリアとしても落ち着いた雰囲気をつくってくれます😊

“自然そのままの色”だからこそ、どんな暮らしにも寄り添ってくれます。

薪の灰が溶けて生まれる“自然釉の景色”

越前焼の大きな魅力のひとつが、薪窯ならではの“自然釉(しぜんゆう)”です。

焼成中に薪の灰が器に付着し、1300℃近い高温で溶けてガラス状に固まります。

この自然釉は、流れ方や付着の仕方が毎回違うため、一つひとつの器に個性的な景色をつくってくれるんです。

緑がかった釉の流れ、焦げ、斑点──どれも偶然がつくる美しさで、眺めるほど深く味わえるのが魅力です。

“自然と職人の共同作品”と言われる理由もここにありますね😊🌿

越前焼の作品いろいろ|茶器・食器・花器・インテリアまで

越前焼は、昔から「毎日の暮らしに寄り添う器」として愛されてきました。

甕や壺などの大きな器から、抹茶碗・湯呑み・皿・花器・インテリアまで、とにかく用途が幅広いんですよね😊🌿

最近では、ワインカップや平盃など、現代のライフスタイルに合わせた作品も増えてきています。

福井の酒蔵・黒龍酒造と越前焼作家のコラボ平盃のように、「とにかく薄い飲み口」が魅力の作品もあり、お酒の味わいをふわっと引き立ててくれます🍶✨

伝統と新しさが同時に楽しめるのも、越前焼の良さだと思います。

🔽 代表的な作品と用途(まとめ表)

| 種類 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 茶器 | 焼締めの風合いが美しい | 抹茶碗・湯呑み |

| 皿・鉢 | 料理が映えるシンプルな色合い | 和食・洋食どちらにも合う |

| 花器 | 水分保持に優れ長持ち | 生け花・インテリア |

| 壺・甕 | 重厚で存在感のある形 | 保存容器・装飾品 |

| 洋食器 | ワインカップ・コーヒーカップも人気 | 現代の食卓にマッチ |

茶器・酒器|薄い飲み口と焼締めの風合いを楽しむ

越前焼の茶器や酒器は、素朴な見た目以上に“口当たりの良さ”でファンが多い作品です。

特に酒器は、飲み口が薄く仕上げられた作品が多く、お酒がスッと滑らかに入ってくるんですよね🍶✨

黒龍酒造×岩間竜仁氏の平盃のように、越前焼は地元の酒文化とも深く結びついています。

焼締めの渋い風合いが日本酒の透明感を引き立て、飲む時間そのものが豊かになるのが魅力です。

抹茶碗・湯呑み・ぐい呑みなど、手に収まりがいい形が多いのも嬉しいポイント。

毎日の“ほっとする時間”をつくってくれる器たちです😊🌿

食器・鉢・皿もの|料理を引き立てるシンプルな存在感

越前焼の食器は、料理の色を引き立てるシンプルな美しさが特徴です。

赤土の落ち着いた色合いは、和食にも洋食にも自然になじみ、どんな料理にも寄り添ってくれます。

皿・鉢・小皿・大皿など種類が多く、食卓のベースとして使いやすいのも嬉しいところですね。

焼締めのマットな質感は料理の影をきれいに見せ、写真に撮っても映える器です📸✨

毎日使っても飽きがこない“静かな存在感”が、越前焼の魅力のひとつです。]

花器・インテリア・現代作品|暮らしを彩る温かい表情

越前焼は昔から花器としても人気があり、水分をほどよく保持するため花が長持ちします。

素朴な色合いが花の色を邪魔せず、部屋に置くだけで落ち着いた空気をつくってくれるんですよね🌿

近年は、若手作家さんによるオブジェ・ランプシェード・アート作品など、インテリア向けの表現も増えています。

越前陶芸村の工房を巡ると、伝統の中に遊び心をしのばせた新しいデザインに出会えるのが楽しいポイントです。

伝統の魅力に現代の感性が加わって、越前焼は今ますます進化を続けています。

越前焼は、日常使いの器として非常に機能的でありながら、

長く使い込むほどに独自の風合いが増していくのも特徴です。

使うたびに手になじみ、愛着が湧くため、多くの人に長く愛されています。

越前焼 黒龍 平盃

— ちゃん🐚 (@chang_Sakeoishi) January 22, 2025

とにかく薄い飲み口が魅力的ですっ

滑らかにお酒が楽しめます🍶

福井の酒蔵黒龍酒造から発売された

岩間竜仁氏の作#うちのやきものはこちらでん pic.twitter.com/nRDoc2R2mR

越前焼の歴史|日本六古窯に数えられる理由と850年の歩み

越前焼の歴史は、平安時代末期にさかのぼります。

日本六古窯のひとつとして、約850年ものあいだ生活に寄り添い続けてきた焼き物なんですよね😊

当初は水甕や壺など、暮らしを支える実用品が中心でしたが、

時代とともに茶道具・花器・日用食器へと広がり、用途も大きく進化しました。

その変わらない魅力の根底には、越前の赤土と焼締技法を大切にする“地に根付いたものづくり”の精神があります。

次の3つの流れで、越前焼の歩みをわかりやすく見ていきましょう。

🏺日本六古窯(にほんろっこよう)|日本の古き良きやきもののふるさと

| 産地名 🗾 | 所在地 🏯 | 歴史 📜 | 特徴 ✨ |

|---|---|---|---|

| 越前焼 | 福井県越前町 | 平安時代末期〜(約850年) | 焼締め技法が主流。素朴で力強い風合いが魅力🍶 |

| 瀬戸焼 | 愛知県瀬戸市 | 平安時代後期〜 | 釉薬を使った色彩豊かなやきもの。現代食器でも人気🎨 |

| 常滑焼 | 愛知県常滑市 | 平安時代末期〜 | 赤土の急須が有名。滑らかな質感と実用性が高評価🍵 |

| 信楽焼 | 滋賀県甲賀市信楽町 | 鎌倉時代頃〜 | タヌキの置物で有名!温かみのある焼締めが特徴🦝 |

| 丹波焼 | 兵庫県丹波篠山市 | 平安末期〜 | 重厚な造形と素朴さ。登り窯による自然釉が魅力🔥 |

| 備前焼 | 岡山県備前市 | 平安末期〜 | 無釉で焼き締め。水をまろやかにする効果も✨ |

引用:六古窯

越前焼の歴史は、平安時代末期にまで遡ります。

日本六古窯の一つに数えられる越前焼は当初から

日常生活に欠かせない器具として使用されていました。

特に水甕や土甕は、農業や商業での重要な役割を果たし、

全国にその名が広まりました。

江戸時代には、茶道具としての需要が高まり、

茶碗や花器などの製作が盛んに行われるようになりました。

さらに、明治時代には西洋陶器の影響を受けつつも、

伝統的な技術が守られ、越前焼は進化を続けています。

平安〜鎌倉期|実用品として全国へ広がった始まりの時代

越前焼のはじまりは、平安時代末期。

この頃の越前焼は、暮らしに欠かせない“水甕・土甕・壺・すり鉢”といった大型の日用品が中心でした。

越前の赤土は丈夫で焼締めに向いていたため、農業や商業に使う保存容器として全国で求められるようになり、

自然と知名度も広がっていきます。

実用品として重宝された背景には、「壊れにくい・水漏れしない・大きな器を作れる」という強みがありました。

この“生活を支える器”としての役割こそ、越前焼の歴史の原点です😊🌿

江戸時代|茶道文化の広がりと越前焼の多様化

江戸時代に入ると、越前焼は日用品だけでなく“茶の湯文化”にも深く関わるようになります。

茶道の流行によって茶碗・花器・水指などの注文が増え、越前焼はより繊細で美しく、多様な形の器を生み出していきます。

越前の焼締めの素朴な風合いは、侘び茶の美意識と相性が良く、多くの茶人に好まれました。

茶道をきっかけに、越前焼は「使う器」から「味わう器」へと活躍の幅をさらに広げていった時代です😊✨

明治以降〜現代|伝統を守りながら進化する越前焼

明治に入ると、西洋陶器や磁器の影響が広がりますが、

その中でも越前焼は“伝統を守りながら進化する”道を選びました。

釉薬の研究も進みつつ、無釉の焼締めや自然釉といった越前らしさを大切に受け継ぐ職人が多かったんですね。

現代では、食器・インテリア・アート作品など、新しい表現もどんどん増えています。

若手陶芸家の台頭やデザイン性の高い作品が広がり、

越前焼は“伝統と革新が共存する焼き物”として再評価されています🌿

850年以上続いてきた理由は、変わらない良さを守りつつ、

時代に合わせて柔軟に進化してきたからこそだと思います。

越前焼の購入方法|窯元巡り・越前焼の館・オンラインショップ一覧

| 購入先 | 特徴 |

|---|---|

| 🏭 窯元 | 職人から直接購入できる、作品の背景が聞ける |

| 🛍️ 直売所 | 越前陶芸村などで多数の窯元作品を一度に見られる |

| 💻 オンラインショップ | 公式ECや通販サイトで全国から購入可能 |

越前焼は、福井県内の窯元や直売所、

またオンラインショップでも購入できます。

越前焼の魅力をより多くの人に届けるために、

多くの窯元が通販を活用しているからです。

現地で直接購入することで、職人の話を聞いたり、

実際に手に取って選ぶこともできます。

例えば、「越前陶芸村」には多くの窯元が集まり、

越前焼の展示や販売が行われています。

福井県外に住んでいる場合は、

公式サイトやECサイトを利用して購入するのもおすすめです。

越前焼は全国どこからでも手に入るようになり、

気軽にその魅力を楽しめるのです。

🏝️ 越前海岸 × 海の幸 食処 えちぜん

🍴 グルメ: 海の幸 食処 えちぜん — 越前がにフルコース・海鮮丼

🏺 越前陶芸村 × 越前NEW舟盛

🍴 グルメ: 越前NEW舟盛 — 舟盛り刺身・しゃぶしゃぶ体験

❄️ 越前岬水仙ランド × めん房 新月亭

🍴 グルメ: めん房 新月亭 — 越前おろしそば

越前焼の体験・イベント|陶芸体験・窯元見学で魅力を深く知る

越前焼を“知識として知る”だけでは分からない魅力は、

現地での体験を通して一気に鮮やかになります😊

ろくろに触れたり、職人さんの手仕事を間近で見たりすると、

「こんなに手間をかけて作られているんだ…」と感動するはずです。

体験や購入は福井県越前町の陶芸村・越前焼の館がおすすめです

越前陶芸村では体験も見学も楽しめるので、

初心者でも気軽に越前焼の世界に触れられますね。

越前焼まつりや窯元イベントでは、作品販売やワークショップが行われ、陶芸好きにはたまらない空間が広がります。

“作る・見る・買う”の全部が一度に体験できるのが越前焼の魅力のひとつです🌿

| イベント | 内容 |

|---|---|

| 🏺 陶芸体験 | ろくろや手びねりで自分だけの器を作れる |

| 👀 窯元見学 | 職人の技を間近で見られる |

| 🎉 越前焼まつり | 窯元の作品販売・ワークショップが開催される人気イベント |

陶芸体験|ろくろ・手びねりで“自分だけの器”が作れる

越前焼の陶芸体験は、初心者でも安心して挑戦できる内容が揃っています。

越前陶芸村では、ろくろ・手びねり・簡単な絵付けまで体験でき、

世界にひとつだけのオリジナル作品を作れるのが魅力です😊

実際に土を触ると、その“しっとりとした赤土”の感触に驚く人も多いですよ。

作る行程を体験すると、越前焼の丈夫さや美しさの理由が自然と理解でき、作品への愛着がグッと深まります。

完成品は後日焼いて届けてもらえるので、旅の思い出にもぴったりですね。

窯元見学|職人の技を間近で見られる貴重な時間

越前焼の窯元では、職人の制作を間近で見られる見学プログラムが人気です。

土づくり・成形・乾燥・釉掛け・焼成といった工程を、

自分の目で追うことで「越前焼ってこうやってできるんだ…」と理解が深まります。

職人さんの手さばきは本当に驚くほど速くて繊細で、同じ土とは思えないほど形が変化していきます。

説明を交えながら見せてくれる窯元も多いので、初めての方でも安心して楽しめますよ😊

見学後に作品を直接購入できる窯元も多く、その場でお気に入りを見つける人も多いです。

越前焼まつり|作品販売・ワークショップで賑わう人気イベント

毎年秋に開催される「越前焼まつり」は、越前焼の魅力を最大限に感じられる一大イベントです。

窯元の作品がずらっと並び、掘り出し物に出会えるのが大きな楽しみ。

ワークショップや体験ブースも多く、子どもから大人まで幅広い人で賑わいます😊🎉

普段はなかなか手に入らない作家さんの作品や、アウトレット価格の器も並ぶので、陶芸好きにとってはまさに“宝探し”の時間。

行くだけで越前焼の世界が一段と身近に感じられるイベントです。

「越前陶芸村」では、手びねりやろくろを使った陶芸体験ができ、

自分だけのオリジナル作品を作ることができますよ。

越前焼の館とは?|展示・販売・陶芸体験が一度に楽しめる施設ガイド

越前焼の館は、福井県越前町にある越前焼の直営販売所で、

日本六古窯の一つである越前焼の魅力を体験できるスポットです。

以下は施設の概要と特徴です。

越前焼の館基本情報

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 📍 所在地 | 福井県丹生郡越前町小曽原5-33 |

| 🕘 営業時間 | 平日 10:00〜16:00 / 土日祝 9:00〜17:00 |

| 🚗 アクセス | JR武生駅からバス+徒歩 / 車は北陸道ICから約30分 |

| 🏺 特徴 | 約1,000点以上の展示販売、陶芸体験プログラムあり |

| 🎁 おすすめ | 贈り物・観光・お土産にもぴったり |

「見て、買って、作って楽しめる!」——そんな越前焼ファンにはたまらないスポットが、越前町にある越前焼の館です🧡

館内には、越前焼の窯元から集まった約1,000点以上の作品がずらり!

自然釉の風合いが美しい壺や花瓶、日常使いにぴったりな皿や鉢、

さらにビアマグやワインカップなど、伝統とモダンが融合した器たちが勢揃いです🍶🍷

季節限定の展示も開催されるので、訪れるたびに新しい出会いがあるのも魅力🎨

また、陶芸体験コーナーでは「手ひねり体験」も可能✋✨

自分の手で形づくる器は、旅の思い出にもぴったりです📸

アクセスはJR武生駅からバスで約10分、車なら北陸道・武生ICや鯖江ICから30分と便利🚗

周辺には越前陶芸村や竹林庭園もあり、一日中楽しめる観光スポットとしてもおすすめです🌳🌿

「越前焼ってどんなもの?」と気になった方は、まずここを訪れてみてはいかがでしょうか?✨越前焼の館の特徴

🏺越前焼の館|越前焼の魅力をまるごと体感!

| 項目 📌 | 内容 📝 |

|---|---|

| 🖼️ 展示・販売 | 約1,000点以上の越前焼を展示販売。 自然釉の壺・花瓶、皿・鉢、ビアマグやワインカップなど多彩なラインナップ。 季節限定の展示もあり🎨 |

| ✋ 体験プログラム | 手ひねりなどの陶芸体験が可能。 自分だけの越前焼を作れるワークショップが人気🧶 |

| 🚃 アクセス | JR武生駅→福鉄バス「陶芸村口」下車 徒歩10分。 車:北陸自動車道・武生ICまたは鯖江ICから約30分🚗 |

| 🌳 周辺施設 | 越前陶芸村、竹林庭園など観光地もすぐそば。 焼き物+自然+文化が楽しめるエリア🌿 |

越前焼の未来とこれから|若手作家・新しいデザインの可能性

越前焼は“伝統の焼き物”というイメージがありますが、

今は若い世代が新しい風を吹き込み、作品の幅がどんどん広がっています。

越前陶芸村では若手陶芸家を育てるプログラムも活発で、

アート性の高い作品や現代の暮らしに寄り添う器も増えてきています😊🌿

伝統を守るだけでなく、「これからの越前焼をどう届けていくか」という挑戦が進んでいるのが、とても頼もしいですよね。

| 取り組み | 内容 |

|---|---|

| 👩🎨 後継者育成 | 若手陶芸家を支援するプログラムを実施 |

| 🎨 新たな挑戦 | デザイン性の高い現代作品の開発で若い世代にも人気 |

若手陶芸家の育成|伝統を未来へつなぐ大切な取り組み

越前焼の未来を考えるうえで、若い陶芸家の育成は欠かせない要素です。

越前陶芸村では、工房を借りられる制度や研修プログラムが整備され、

若手作家が思いきり制作に打ち込める環境が作られています。

土作りから焼成まで学びながら、自分の作風を育てていけるのは、

越前ならではの強みだと思います。

伝統技法は一朝一夕で身につくものではないですが、

若い世代が挑戦してくれることで“越前焼の未来”がしっかり守られていきますね😊🌿

新しいデザイン作品の誕生|若い世代にも届く“今らしい越前焼”

近年は、越前焼の枠にとらわれないデザイン性の高い作品が次々と生まれています。

例えば、武曽健一さん(花虎窯)の印花フリーカップのように、

伝統技法の上に繊細な模様や現代的なフォルムを取り入れた器が人気です。

こうした新しい作品は、若い世代やインスタ世代にも刺さりやすく、

「越前焼=渋い」というイメージを良い意味で変えてくれています。

“伝統に現代の感性を重ねる”ことで、越前焼はさらに魅力的で身近な存在になっていますね😊✨

越前焼×ライフスタイルの広がり|インテリア・アート作品が増加中

越前焼は今、食器だけでなくインテリア作品としての存在感も高まっています。

ランプシェード、オブジェ、花器、アートピースなど、

暮らしに取り入れられるラインナップがどんどん増えているんです。

土の温かみや自然釉の景色は、現代のミニマルな部屋にも相性が良く、

インテリアとして選ぶ人も増えています。

これまで「使う器」という印象が強かった越前焼が、

“飾る・楽しむ”という新しい方向へ広がっているのがすてきですね🌿

デザイン性の高い越前焼が増えることで、若い世代にも関心が広がっています。

越前焼は伝統を守りながらも、新たな試みによって未来へとつながっていくのです。

❓ 越前焼に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 越前焼はなぜ「素朴でおしゃれ」と言われるの?

越前焼は釉薬を使わず、赤土そのものの質感と自然釉の景色を活かして作られています。

装飾に頼らない“飾らない美しさ”が、素朴でおしゃれだと評価される理由です。

Q2. 越前焼と備前焼の違いは何ですか?

備前焼は粒子の細かい土を使った焼締めで、ざらっとした質感が特徴です。

一方、越前焼は鉄分を含む赤土を使い、高温焼成による自然釉と重厚な風合いが魅力です。

Q3. 越前焼は電子レンジや食洗機で使えますか?

電子レンジや食洗機に対応している作品も多いですが、作家や窯元によって異なります。

使用前に表示や説明を確認すると安心です。

Q4. 同じ越前焼でも色や風合いが違うのはなぜ?

薪窯で高温焼成するため、炎や灰の当たり方が毎回変わります。

その結果、自然釉の流れや色合いに違いが生まれます。

Q5. 初心者が最初に買う越前焼はどんなものがおすすめ?

マグカップや飯碗、小皿、フリーカップなど、毎日使える器がおすすめです。

越前焼らしい風合いを気軽に楽しめます。

まとめ|越前焼の特徴・魅力・歴史・購入・体験を総まとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 🏺 特徴 | 赤土と伝統技法による強さ、自然釉の美しさ |

| ⏳ 歴史 | 平安時代から850年続く日本六古窯のひとつ |

| 🛍️ 購入 | 窯元・直売所・オンラインで気軽に入手可能 |

| 🎉 体験 | 陶芸村やイベントで制作・見学が楽しめる |

| 🌍 未来 | 若手作家の挑戦で伝統と革新が共存 |

越前焼の特徴は、その素朴で力強いデザイン、

高い耐久性、そして自然釉による独特の風合いにあります。

地元の赤土を使った伝統技術と、職人たちの長年の技が融合した越前焼は850年にわたって人々の生活に寄り添い、

今でも多くのファンに愛されています。

伝統を大切にしながらも、現代のニーズに応えた新しい製品が生まれている越前焼。

あなたの日常生活に越前焼の器を取り入れて、その魅力をぜひ体感してみてください。

✨あわせて読みたい関連記事

🌿 越前和紙ギャラリー完全ガイド|職人の手仕事にふれる旅

(越前和紙の見どころ・体験・アクセスをまとめ)

🏺 越前焼の魅力と歴史

(器選びのポイント/産地の見学スポット)

🕯️ 若狭塗の美しい模様と特徴

(螺鈿・卵殻など加飾の違いと選び方)

💠 螺鈿細工の技法と歴史

(初心者向けの道具・入門キット案内も)

🌳 漆の木と“漆かぶれ”のしくみ|職人が語るウルシの力

(安全対策と肌ケア、体験のコツ)

💎 若狭めのう細工の世界|1,000年続く光と石の芸術

(勾玉の意味・素材の種類・購入ガイド)